Gen. 24 Blatt 5 Die Fam. de Haën/Carstanjen/Schroeder

Die Generationen ab 1236

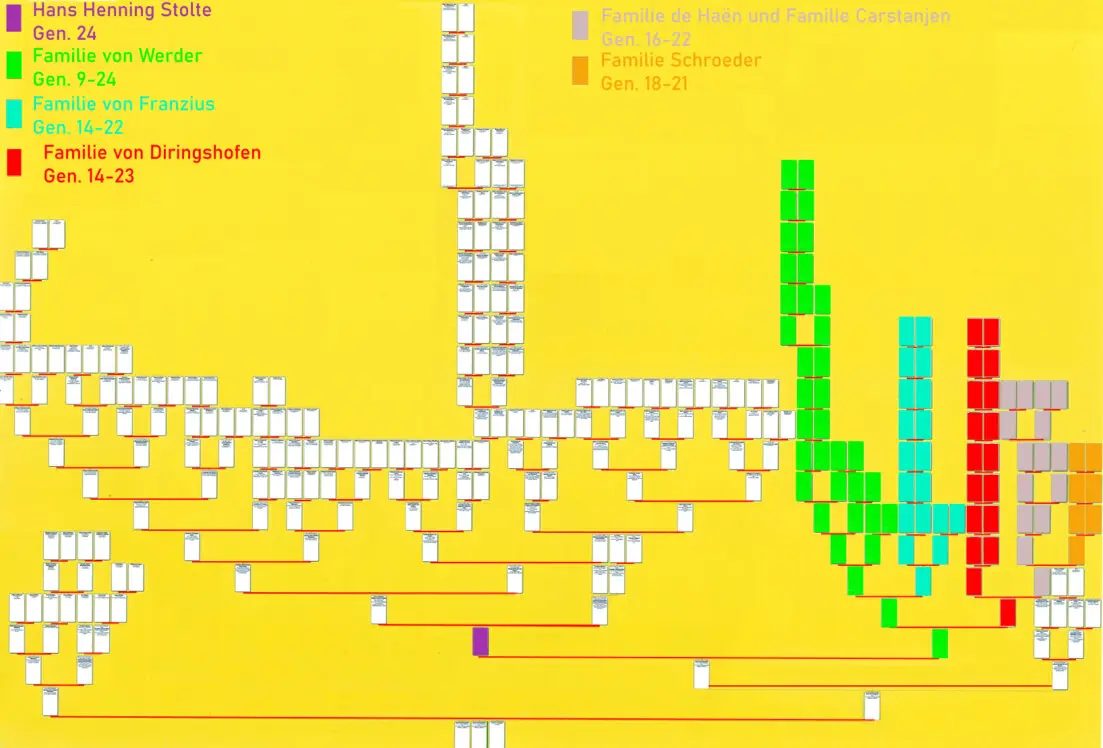

Hier sehen wir, wo die unterstehenden Namen im optischen Stammbaum zu finden sind.

Familien Carstanjen und de Haën Familien de Haën und Schroeder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Geschichte der Familien Hans Henning Stolte und Schwester Elisabeth Stolte.

Die Button 2 bis 5 gehören zur großen Familie der Ehefrau des Hans Henning Stolte.

Die in der unterstehenden Grafik abgebildeten Personen sind alle eng verbunden. Wir finden über die Button 1-6 die Gruppen geordnet und übersichtlich wieder. Die Button 3 (von Frantzius), Button 4 (von Diringshofen) und Button 5 (de Haën, Carstanjen und Schroeder) sind angeheiratete Familien aus der Familie von Werder.

Der Duisburger Kaufmann Wilhelm de Haën gründet de Haën-Carstanjen & Söhne im Jahre 1827. Er ist verheiratet mit Elisabeth Jacobine de Haën, geb. Carstanjen (siehe ihr Porträt von F. A. Siegert). Die Familien de Haën und Carstanjen stammen aus Holland und werden im 18. Jahrhundert in Duisburg ansässig. Der Vater Elisabeth de Haëns ist der Medizinprofessor Dr. Jacob Carstanjen, letzter Rektor der Duisburger Universität. Wilhelm de Haën zeichnet sich ebenso durch unternehmerische Dynamik wie Risikofreude aus. Letztere Eigenschaft beschert ihm auch Rückschläge, wie sein misslungener Einstieg in die Zuckerrübenproduktion. Doch versteht er es mit viel Einsatz und positiver Lebenseinstellung, dies zu verkraften und auf anderen Feldern Erfolge zu erzielen. Seine drei Söhne Eduard, Carl und Julius führen das von ihm gegründete Unternehmen erfolgreich weiter.

das die Wissenschaft und Industrie des In- und Auslandes mit reinen Chemikalien und Reagentien sowie zahlreichen technischen Chemikalien belieferte. Er begann mit wenigen ungelernten Arbeitern und etwa 100 Präparaten und beschäftigte nach 50 Jahren über 1000 Arbeiter und Angestellte bei einem Produktionsprogramm von mehr als 10 000 Präparaten. – Nach dem Beginn in gemieteten Ökonomiegebäuden erbaute er 1867/68 eine Fabrik auf einem Grundstück, das er 1865 gekauft hatte. Dort wurde er unter andereme zum ersten Produzenten technischer Flußsäure auf dem Kontinent. – Um die Jahrhundertwende verlegte er sein Werk, um Bahnanschluß und bessere Wasser- und Abwassermöglichkeiten zu gewinnen, nach Seelze, westlich Hannover, angrenzend an den geplanten Mittellandkanal. Geschick in der Auswahl guter Mitarbeiter, in der technischen, kaufmännischen und sozialen Führung des Unternehmens zeichnete H. aus. Zu seinen jungen Chemikern gehörte unter anderem 1867-69 Heinrich Brunck. – Mit der Teilnahme an der Pariser Weltausstellung 1867 eröffnete er sich weite Beziehungen zum Weltmarkt. Er gründete 1884 eine der ersten Betriebskrankenkassen für seine Mitarbeiter. Seit 1922 eine Aktiengesellschaft, wurde 1923 das gesamte Aktienkapital von der J. D. Riedel AG in Berlin erworben. 1928 kam es zur Vereinigung der beiden Firmen unter dem Namen Riedel-de Haën.

aus: Ramstetter, Heiner, "Haen, Eugen de" in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 436-437

Die Geschichte um Eugen de Haën

Eugen de Haën besuchte, nachdem die Eltern 1840 nach Düsseldorf gezogen waren, dort das Gymnasium|bis zur 2. Klasse. 1853 ging er als Praktikant an das Unterrichtslaboratorium von R. Fresenius in Wiesbaden. – In Heidelberg studierte er ab 1854 Chemie bei →Bunsen, Physik bei →Kirchhoff und Mineralogie bei →von Leonhard (Promotion 1856). Nach längerem vergeblichem Suchen trat er vorübergehend in eine böhmische Kattundruckerei ein. Bald darauf arbeitete er als Analytiker in einem Hochofenwerk und als Versuchschemiker in der Chemischen Fabrik „Silesia“ in Saarau in Schlesien. Mit dem dortigen Kollegen J. Knoevenagel ging er 1860 nach Linden bei Hannover und unterstützte diesen beim Aufbau eines „Laboratoriums für chemische Präparate“. – Nach käuflicher Übernahme der Apparate, Vorräte und Kundenlisten vom „Neu-Salzwerker Verein für chemische Fabrikation“ in Bad Oeynhausen gründete er 1861 die Firma „E. de Haen & Comp., Fabrik pharmazeutischer und technischer Chemikalien, Laboratorium chemischer Präparate für die Photographie“, die zunächst in Linden und seit 1862 im Dorf List vor Hannover arbeitete. Dank seinem chemischen Wissen, seiner technischen und kaufmännischen Begabung entwickelte H. sein Unternehmen bald zu einem international anerkannten chemischen Werk,

Aus der Festschrift zum Familientag 1976

(beim Familientag war der Autor dieser Website anwesend)

Gesamtansicht, unten das Hauptgebäude

Handel in den 20er-30er Jahre im letzten Jahrhundert

Im letzten Dezennium ist nun sehr viel geschafft worden und sind wir ein gutes Stück weiter gekommen. Bei Beginn des Geschäftes wurden etwa 100 Chemikalien fabriziert, heute repräsentiert das Lager eine Anzahl von etwa 10000 verschiedener Produkte.

Wir können in gewissem Sinne stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Wir feiern aber heute nicht schon die Vollendung eines Werkes, sondern nur eine Etappe zur immer größeren Ausdehnung. Noch vieles muß geschehen, um das Unternehmen so zu gestalten, wie es mir in meinem Geiste vorschwebt und hoffe ich, daß es mir noch einige Jahre vergönnt sein möge, in bisheriger Weise mitzuarbeiten und dann einmal in dem Bewusstsein abzuscheiden, daß auf der bisherigen Grundlage weiter gearbeitet wird."

Nach wie vor ging er täglich von 8 bis 16 Uhr in die Fabrik und starb zwei Monate später ganz plötzlich durch Herzschlag.

Seine ganze Arbeitskraft galt seinem Werk.

Eigentlich wollte er die wissenschaftliche Laufbahn als Dozent einschlagen. Dies scheiterte daran, daß er nur sehr gehemmt frei reden konnte.

Er war im besten Sinne der typische Fabrikant der damaligen Zeit. Als Wissenschaftler suchte er stets Neuland, ohne dabei die kaufmännischen Gesichtspunkte zu vernachlässigen. Er fand neue Produkte und Produktionsmethoden. In chemisch-technischen Fachzeitschriften wurden viele Arbeiten von ihm veröffentlicht.

Die ganze Leitung des Geschäftes konzentrierte sich in seinen Händen. Seine Instruktionen waren sehr genau und detailliert. Die Kalkulationen erstellte er selber. Ein Kalkulationsbüro hatte die Firma zu seinen Lebzeiten noch nicht. Spekulationen lehnte er ab. Er arbeitete stets an einem Stehpult in einem denkbar einfach ausgestatteten Privatcomptoir mit Tannenholzmöbeln.

Obwohl er allen neuen technischen Errungenschaften besonders positiv gegenüberstand, gab es nach der Anschaffung einer Schreibmaschine Probleme. Eine Frau gehörte seiner Ansicht nach nicht in ein Comptoir. Schließlich wurde Fräulein Paula Menzel alleine in ein Zimmer gesetzt. Unterhaltungen zwischen ihr und den anderen Angestellten wurden grundsätzlich verboten. Wie lange und ob überhaupt diese Anordnung befolgt wurde, ist leider nicht überliefert. Über seinem Schreibtisch zu Hause hing der Spruch "Steter Tropfen höhlt den Stein".

Jeden Morgen nahm er zusammen mit seinem Sohn und einigen Mitarbeitern den Zug um 7.30 Uhr in Richtung Seelze. Erst 1909 entschloss er sich, ein Auto anzuschaffen, eine 50 PS Benz-Limousine mit sechs Sitzen für über 20 000 Goldmark.

Es existiert aus seiner Verlobungszeit ein Briefwechsel mit seiner Braut Mathilde, die als Försterstochter in Holzerode bei Göttingen lebte, der uns besonders liebenswerte Züge des 26jährigen zeigt.

Als er nach dem Eisenbahnunfall auf der Hochzeitsreise vier Monate dem Betrieb fernbleiben mußte, zeigt es sich, daß er es verstanden hatte, die Angestellten in seinem jungen Unternehmen gut anzulernen. Er gab seiner jungen Frau vom Krankenlager in Berlin aus Anweisungen, die sie getreulich und geschickt durchführte.

Mathildes ganze Liebe und Fürsorge galt ihrem Mann, den Kindern und später den vielen Enkeln. Rührende Sorge spricht aus den noch erhaltenen Briefen. Ihre Kinder wuchsen behütet und umsorgt heran. Sie verstand es, geistige Interessen in ihnen zu wecken.

Im damaligen Hoftheater waren Logenplätze abonniert. Die Aufführungen wurden hinterher kritisch besprochen.

Griechische und lateinische Werke wurden vom Großvater bis zu seinem Tode im Originaltext gelesen.

Das großelterliche Haus war der wahre "Hort" der Familie, und zu jedem Weihnachtsfest war das schöne Patrizierhaus voll von Kindern und Enkeln. Hier wurde die Basis für einen Zusammenhalt geschaffen, der noch heute bei uns Vettern und Cousinen lebendig ist.

Das Leben verlief damals im Stil der reichen Bürgerfamilien vor 1914. Es gab zahlreiche Bedienstete, die in Treue und Anhänglichkeit mit der Familie verbunden waren.

Natürlich gab es Wagen und Pferde, stets ausgesucht schöne Füchse. Die tägliche Spazierfahrt in den Stadtpark gehörte zum Programm der Großmutter, die sich gerne von ihren Enkeln begleiten ließ.

Großvater unternahm regelmäßig weite Spaziergänge, die sicher dazu beitrugen, daß er bis zum 76. Lebensjahr gesund blieb.

Unsere liebe Großmutter Mathilde starb 1909. Zwei Jahre vor ihrem geliebten Mann; ein schwerer Verlust nicht nur für ihn und die Kinder sondern auch für uns Enkel.

Ich habe versucht, in wenigen Strichen ein Bild meiner Großeltern zu zeichnen und mich verschiedener Quellen bedient.

Sein Leben war untrennbar mit dem Werk verbunden und ihr voller Einsatz galt der Familie, aber jeder nahm ganz am Leben und Schaffen des anderen teil.

Sie waren das menschliche und geistige Zentrum unserer Familie.

Es sind nur noch wenige unter uns, die eine persönliche Erinnerung an meine Großeltern haben. Darum soll hier ihr Lebensweg für diejenigen gezeichnet werden, denen ihre Ur-, Urur- und Urururgroßeltern nur nebelhafte Gestalten der Vergangenheit sind.

Sie waren beide starke Persönlichkeiten, typisch für eine junge, aufstrebende Generation. Aus kleinen Anfängen wurde ein großes Werk geschaffen, wurde im patriarchalischen Stil der damaligen Zeit eine große Familie gegründet. Kinder und Enkel waren durch die stete Liebe und Förderung der Großeltern eng miteinander verbunden. Eine Verbundenheit, die unter uns Enkeln fortbesteht und die Grundlage unserer Familienzusammenkünfte ist.

Hören wir zunächst seinen eigenen Worten zu, die er anlässlich seines 50. Firmenjubiläums 1911 im Alter von 76 Jahren an seine Belegschaft und viele prominente Gäste richtete.

"Ich bitte mir nun zu gestatten, Ihnen in kurzen Worten, neben einigen persönlichen Bemerkungen, einen Überblick über die Entstehung und den Verlauf des Unternehmens, dessen 50jähriges Bestehen wir heute feiern, zu geben. Meine Studien als Chemiker absolvierte ich anfänglich in Wiesbaden bei Fresenius und nachher während vier Semestern in Heidelberg unter Bunsen und Kirchhof. Es dürfte die Herren vom Fach interessieren, daß ich gleichzeitig mit Beilstein, Roscoe, Lothar Meyer, Landold, Lueius und Brüning studierte, Männer, die sich in der wissenschaftlichen und technischen Welt später einen hohen Ruf erworben haben.

Ich machte im Jahre 1856 mein Doktorexamen und versuchte von meiner Vaterstadt Düsseldorf aus eine Stelle als Chemiker zu bekommen. Der Lebensberuf eines praktischen Chemikers, der heute von Tausenden ausgeübt wird, war damals noch ein fast unbekannter. Die wenigen chemischen Fabriken, die vor 60 Jahren in Deutschland existierten, arbeiteten meist mit praktisch geschulten Halbchemikern, meist Engländern, die ihre Erfahrungen als Aufseher in englischen Fabriken gemacht hatten. England war überhaupt in dieser Zeit tonangebend in der chemischen Großindustrie. Man sprach im Handel nur vom englischen Soda, englischer Schwefelsäure, englischem Chlorkalk etc., um eine besonders gute Qualität zu bezeichnen. Heute noch hat sich diese Bezeichnung für eine Säure bestimmter Konzentration erhalten.

Die Folge war, daß meine Bemühungen, eine Stellung zu erhalten, trotz vieler Briefe und kostspieliger Annoncen im In- und Ausland erfolglos waren.

Wenn ich in dieser tatenlosen Zeit auf die Frage, was ich für einen Lebensberuf habe, mich als Chemiker vorstellte, so frug man vielfach, was das eigentlich sei, da man wohl den Apotheker als Chemiker, oder wie es damals üblich war, als Chemisten bezeichnete, aber den Beruf Chemiker kaum kannte.

Erst nach Monaten gelang es mir, durch die Vermittlung eines Reisenden, eine Stellung in einer Kattundruckerei in Böhmen zu erhalten, aber nicht mit Gehalt, sondern nur gegen eine Entschädigung von 500 Thalern, die ich auch als weggeworfen ansehen konnte, da sich herausstellte, daß ich in eine total veraltete Fabrik, in der ich nichts lernen konnte, geraten war.

Ich ging wieder in meine Heimat zurück, und die Stellungssuche begann von neuen, bis ich nach mehreren Monaten eine Anstellung als analytischer Chemiker in einem Hochofenwerk fand. Dann trat eine Unterbrechung nicht mehr ein, und ich fand Gelegenheit mich in anderen Stellungen meiner Branche zu betätigen.

Im Jahre 1861 bot sich nun Gelegenheit zur Gründung eines eigenen Geschäftes. Die jetzt noch bestehende Fabrik Nienburg hatte eine Filiale in Oeynhausen, in der sie neben Schwefelsäurefabrikation auch die Herstellung der sogenannten kleinen Chemikalienbetrieb, wie solche in der Pharmacie, Photographie und anderen Gewerben Verwendung fanden. Diese Branche wollte die Firma als unrentabel aufgeben und bot ihre Vorräte und Präparate zum Verkauf an.

Das ganze Objekt war nur klein und wurde mit 4000 Thalern bezahlt, bot aber für mich eine Grundlage zum Weiterausbau. Viel Geld blieb mir nach diesem Ankauf nicht mehr übrig, und fremdes Geld war für neue Unternehmungen in dieser Zeit nicht so wie heutzutage zu haben.

Ich konnte deshalb an einen Neubau nicht denken und war auf ein gemietetes Lokal angewiesen, das ich in dem damaligen Dorf List bei Hannover fand, dem Terrain, welches jetzt von der Rühmkorffstraße durchschnitten wird.

Aufträge liefen reichlich ein, aber wie sollten dieselben erledigt werden, wenn die übernommenen Vorräte nicht mehr langten. Es ging aber vorwärts, und ich kann wohl sagen, es wurde mit wenigen Mitteln aus Not viel geleistet. Statt kostspieliger Apparate mußten einfache genügen und erst nach und nach konnten Neuanschaffungen gemacht werden.

Die erste Dampfmaschine, allerdings in einem über 20 Jahre alten Exemplar, welches heute in einer Raritätensammlung paradieren könnte, wurde 1863 angeschafft, und hat dieselbe mehrere Jahre ihren Dienst getan.

Arbeitslohn stand damals auf 10 Groschen pro Tag und Kohlen waren bedeutend billiger als jetzt, während die Preise für Chemikalien höher standen als heute. Es wurde Geld verdient und der Gewinn immer wieder nutzbringend in der Fabrik angelegt. Im Herbst 1862 konnte ich meinen Haushalt gründen, hatte aber das Geschick, am Tage meiner Hochzeit auf der Fahrt nach Berlin mit der Eisenbahn zu verunglücken, und lag ich schwerverletzt beinahe vier Monate im Berliner Krankenhaus, bis ich wieder nach Hannover zurückkehren konnte.

Die Ereignisse des Jahres 1866 (Preußen verleibt sich das Königreich Hannover ein) brachten nur eine vorübergehende Stockung des Geschäftes und durch Einberufung des Personals eine erhöhte Arbeit für mich selbst. Ich half mir dadurch, daß ich einen Stenographen engagierte, eine Hilfe, die in den damaligen Geschäftskreisen noch sehr selten in Anspruch genommen wurde. Seit dieser Zeit wurden bei mir alle Briefe stenographiert. In neuester Zeit ist auch dieses Verfahren durch die Diktiermaschine, bei der man in ein Grammophon hineinspricht (Edisons Wachswalzenapparat), abgelöst worden.

Nach 1866 wurde das Geschäft wesentlich lebhafter und es stellte sich immer mehr das Bedürfnis heraus, die Fabrikation zu erweitern. Das bisherige Gelände genügte dazu nicht, und es wurden deshalb in der Nähe 35 Morgen hinzuerworben.

Nach dem Kriege 1870 - 71 trat eine vollkommen neue Ära ein. Es regte sich in allen Gewerben und in ungeahnter Ausdehnung fanden Chemikalien, die früher nur eine wissenschaftliche Bedeutung hatten, praktische Verwendung. Das zweite Dezennium der Fabrik war deshalb ein ununterbrochener Fortschritt, dem nur durch fortwährende Neubauten Rechnung getragen werden konnte. 1881 wurde eine radikale Vergrösserung aller Einrichtungen vorgenommen, und die Fabrikationslokalitäten wurden nahezu verdreifacht.

Bei der großen Ausdehnung der Fabrikation und den damit verbundenen Massentransporten machte sich immer mehr der Wunsch geltend, über einen Eisenbahnanschluss zu verfügen und gleichzeitig bessere Verhältnisse in Bezug auf Wasserversorgung und Bewässerung herbeizuführen.

Ende der 90er Jahre im 19. Jahrhundert wurde eine vollkommene Verlegung der Fabrik außerhalb Hannovers ins Auge gefasst. Nach langem Suchen fand sich das 120 Morgen große Gelände hier in Seelze, auf welchem alle Anforderungen erfüllt werden konnten.

Im Jahre 1899 wurde mit dem Neubau begonnen und am 26. August 1902 konnten der ganze technische Betrieb und die Expedition nach Seelze verlegt werden. Diese Verlegung war eine recht schwere Aufgabe, da auch nicht ein Tag eine Unterbrechung in der Bedienung der Kundschaft stattfinden durfte. Die Hilfe meines Sohnes war mir dabei von besonderem Wert.

Hauptgebäude in Seelze

Das Werk Eugen de Haën's lebt weiter:

1912 wird es zur Familien-GmbH. 1922 zur Aktiengesellschaft. 1928 findet die Fusion mit der chemisch-pharmazeutischen Fabrik 1. D. Riedel AG in Berlin-Britz statt.

1943 erhält das Unternehmen den jetzigen Namen Riedel-de Haën AG. Seit

1945 ist ihr Sitz in Seelze.

1955 wurde die Aktienmehrheit von den Casella Farbwerken Mainkur, einer Tochter der Farbwerke Hoechst, übernommen.

Durch Rationalisierung und Produktionsausweitung wurde das Werk Seelze zum Hauptwerk der Riedel-de Haën AG.

Rechts: Die Villa de Haën in Hannover