Hans (XLIII.) Wilhelm Klaus, geboren zu Sagisdorf den 30. August 1892, wurde im elterlichen Hause erzogen, besuchte das Stadtgymnasium in Halle (Saale) sowie das Friedrichskollegium zu Königsberg (Preußen) und kam 1905 zur besseren Förderung seiner wissenschaftlichen Kenntnisse in das Alimnat der Klosterschule in Roßleben. Nachdem er zu Berlin-Lichterfelde in der Pension des Professors Hassenkamp unter Zuhilfenahme von Lehrern der Hauptkadettenanstalt für die Fähnrichsprüfung vorbereitet worden war und diese bestanden hatte, trat er am 22. März 1911 als Fahnenjunker beim 1. Garde-Regiment zu Fuß in Potsdam ein, in dessen Reihen sein Oheim Gebhard (II.) im Deutsch-Französischen Kriege im Jahre 1871 das Leben gelassen hatte. Nach erfolgreichem Besuche der Kriegsschule zu Hannover erfolgte unter dem 18. August 1912 seine Beförderung zum Leutnant.Die unvergleichlich schönen ersten Leutnantsjahre wurden 1914 durch den Weltkrieg jäh unterbrochen.

Seine abwechslungsreiche und ehrenvolle Feldzugstätigkeit war in Stichworten folgende: Mit dem 1. Garde-Regiment zu Fuß als Zugführer ins Feld: Offensive im Westen (Schlacht bei Namur, Gefecht bei Monceau), 24. August 1914 zum Adjudanten des 1. Bataillons ernannt: Schlacht bei St. Quentin, 7. September in der Schlacht am Petit Morin durch Granatsplitter am Oberschenkel leicht verwundet, aber bei der Truppe verblieben, Kämpfe bei Reims, Schlacht bei Arras, Stellungskäpfe im Artois, Schlachten und Stellungskämpfe in der Champagne (Perthes, Le Mesnil), Schlacht bei Gollice/Tarnow, Kampf um Jaroslau, Übergang über den San, Kämpfe bei Radymno und am San, Käpfe am Brückenkopf von Jaroslau, Durchbruchsschlacht von Lubaczow, Schlacht bei Lemberg, Verfolgungskämpfe an der galizisch-polnischen Grenze bis zum Bug, 9. August 1915 zum Führer der 3. Kompanie ernannt: Verfolgungskämpfe zwischen Bug und Jasiolda, Herbstschlacht bei La Bassée und Arras (Givenchn).

Bei Gibenchn, am 28. September 1915, wurde Hans (XLIII.) Klausens Kompanie nach Eroberung eines feindlichen Grabenstücks durch Zurückfluten der Nachbartruppen vollkommen abgeschnitten und blieb 48 Stunden lang in dem genommenen Graben von den Franzosen umzingelt, bis höherer Befehl das Zurückgehen der Kompanie anordnete. In nachstehendem Korpstagesbefehle vom 11. Oktober 1915 wurde sein tapferes Ausharren lobend hervorgehoben:

"Ich spreche der 2. und 3. Kompanie des 1. Garde-Regiments zu Fuß und ihrem Führer, Leutnant von Werder, meine wärmste Anerkennung aus für ihr hervorragendes Verhalten in den ersten hiesigen Kampftagen. Es ist der Kompanie unter ihrem tüchtigen Führer nicht nur gelungen, dem Gegner Grabenstücke zu entreißen und dabei 8 Offiziere und 200 Mann gefangen zu nehmen, sondern das gewonnene Gelände alleine unter den schwierigsten Umständen über 48 Stunden zu verteidigen und so lange auszuharren, bis die Truppe durch Befehl zurückgezogen wurde.

Freiherr von Plettenberg."

Damit schließen die Aufzeichnungen Hans (XLIIIU.) Klausens aus den Aufruhrtagen. Am 8. Dezember 1918 wurde er von der Stellung als Persönlicher Adjudant des Prinzen Eitel-Friedrich enthoben und in das 1. Garde-Regiment zu Fuß zurückversetzt. Folgende Auszeichnungen sind ihm verliehen worden: Eisernes Kreuz 2. Klasse (17. September 1914), Eisernes Kreuz 1. Klasse (23. März1915), Ritterkreuz des Hohenzollerschen Hausordens mit Schwertern für Elérn (15. Oktober 1916), Verwundetenabzeichen (schwarz), Fürstlich Hohenzollernsches Ehrenkreuz 3. Klasse mit Schwertern, Österreichisches Militär-Verdienstkreuz 3. Klasse mit Kriegsdekoration, Oldenburgisches Friedrich-August-Kreuz 1. und 2. Klasse. Nach dem Kriege führte Hans (XLIII.) Klaus 4 Wochen eine Kompanie des zurückgekehrten 1. Garde-Regiments. Kurz vor dem Sturm auf das Gebäude der sozialistischen Zeitung "Der Vorwärts" in Berlin, das von Potsdamer Garden aus der Hand der Spartakusgruppe den Mehrheitssozialisten zurückerobert wurden, erbat er seine Entlassung, nachdem er mit dem Obmann des Soldatenrates des Regiments aneinander geraten war. Unter dem 18. Juli 1919 wurde ihm der Abschied mit Pension und die Erlaubnis zum Tragen der Uniform seines Regiments bewilligt.

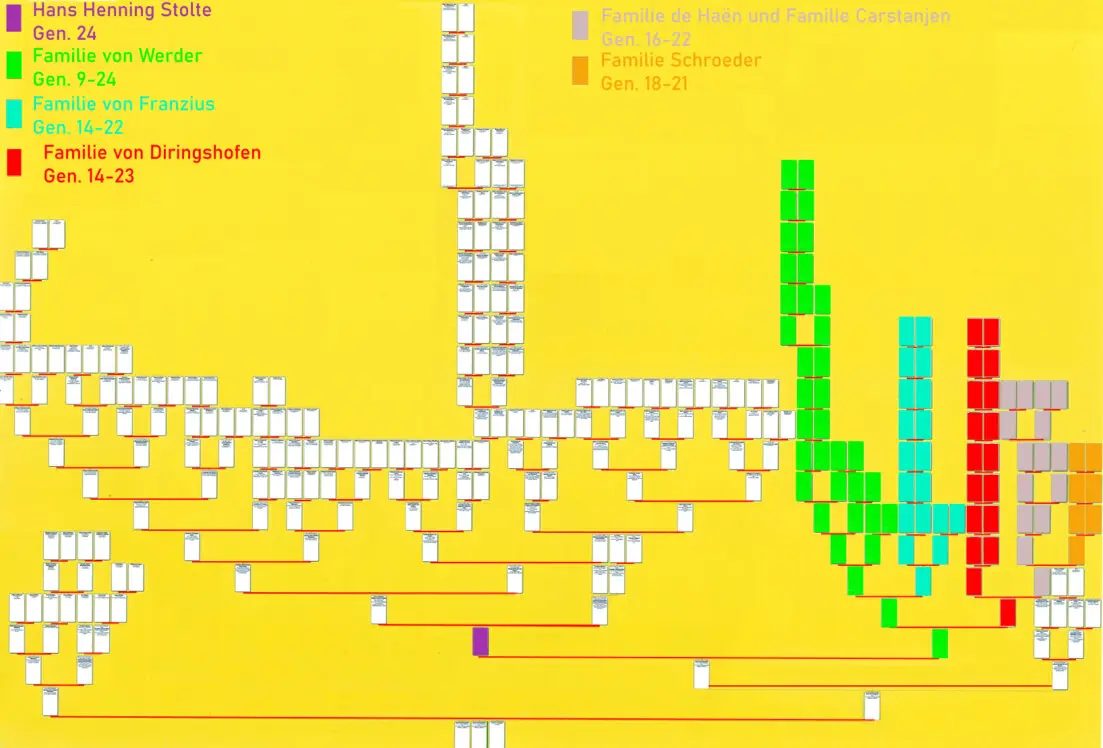

Was nun tun, war für Hans (XLIII.) Klaus leicht zu beantworten. Nicht nur die Erbschaft von Sagisdorf, sondern auch noch eine andere, wesentlich wertvollere, stand ihm in sicherer Aussicht. Wilhelm von Rauchhaupt auf Storckwitz und Queis, der Bruder der Großmutter Hans (XLIII.) Klausens, Klara von Rauchhaupt aus dem Hause Queis, hatte im Jahre 1893 diese beiden Güter in ein Fideikommiß umgewandelt und bestimmt, dass beim Aussterben seiner eigenen Nachkommen die seiner Lieblingsschwester Klara Fideikommiß Erben sein sollten. Dieser Fall trat ein; denn die Kinder Wilhelms von Rauchhaupt aus der ersten Ehe verschieden ohne Nachkommen. Der aus der zweiten Verbindung stammende Sohn, Hans von Rauchhaupt, fiel 1915 im Weltkriege ebenfalls kinderlos. Nachzuholen ist, dass Hans (XLIII.) Klaus bereits während des Feldzugs in den Ehestand getreten war. Er hatte sich den 4. Oktober 1917 in Nedlitz bei Potsdamm mit der am 17. November 1895 zu Rendsburg geborenen Ida Eugenie Karla Ilse von Diringshofen, einer Tochter des Generalleutnants a.D. Max Alexander Ludwig Paul von Diringshofen und dessen ersten Gattin Margarete de Haen — Schwester seines Freundes und Regimentskameraden, des am 16. September 1914 im Fort Brimont bei Reims gefallenden Leutnants Siegfried von Diringshofen — , die er schon seit seinen ersten Leutnantsjahren glühend verehrte, verheiratet.

Fortsetzung der Kampfhandlungen: Stellungskämpfe bei Roye/Noyon, Schlacht an der Somme, 26. August 1916 an der Somme bei Elérn durch Maschinengewehrschuß eines Infanteriefliegers am Kopfe schwer verwundet und in die Heimat (der durchschossene Stahlhelm wird als Heiligtum in Sagisdorf aufbewahrt). In der Regimentsgeschichte des 1. Garde-Regiments zu Fuß steht über den Einsatz bei Elérn unter anderem folgendes: "Nur ein Gedanke hatte jeden beseelt, ob Offizier, ob Korporal. ob Grenandier: Die Stellung halten um jeden Preis! Auch dafür überliefert uns Leutnant von Selchow ein Zeugnis: Leutnant von Werder kam schwer verwundet am Kopfe an mir vorbei. Er war wohl infolge seiner enormen Kopfwunde nicht voll bei Sinnen. Aber immer und immer wiederholte er mir das eine: Selchow, Abschnitt halten. Meine brave Kompanie total zerschlagen. Abschnitt halten, Franzosen rauswerfen."

Der bekannte Finnlandbefreier, General Rüdiger Graf von der Goltz ,erwähnte in seinem Buche: "Meine Sendung in Finnland und im Baltikum" die Tage des Einsatzes des 1. Garderegiments an der Somme am denkwürdigen Hohlwege Elérn, Maurepas mit nachstehenden Sätzen: "Eines Nachts wurde gemeldet, die 4./1. Garde-Regiments zu Fuß (Kompanieführer Leutnant von Selchow) habe rechts keinen Anschluß mehr, die 3. Kompanie (Kompanieführer Leutnant von Werder) müsse gewichen sein. Große Aufregung und Befehl, die Lücke zu schließen. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, die 3. Kompanie war tot oder verwundet, die wenigen Überlebenden hatten sich nach dem anderen Flügel zusammengeschlossen, als der tapfere Kompanieführer von Werder am Kopfe verwundet fortgeschleppt war."

Gesundheitlich einigermaßen wiederhergestellt, wurde Hans (XLIII.) Klaus am 1. November 1916 zur Infantrie-Stabswache des Großen Hauptquartiers in Pleß kommandiert. Aus jener Zeit schreibt er in seinen 3 starke Bände füllenden fesselnden Kriegserinnerungen:

Die Kriegstätigkeiten Hans (XLIII.) Klausens als Persönlicher Adjudant spielte sich natürlich nun nicht mehr in aller vorderster Linie, sondern beim Divisionsstab ab, wo es aber oft genug auch recht ungemütlich zuging. Zum unmittelbarsten Gefolge des Prinzen gehörend, ist diese Zeit für Hans (XLIII.) Klaus ganz besonders lehrreich und abwechslungsvoll gewesen, sowohl in militärischer als auch in politischer Beziehung: auch hat sie ihm Land und Leute in einem Umfang offenbart, wie es nur wenige Feldzugsteilnehmern vergönnt war. Die Hauptereignisse waren: Doppelschlacht an der Aisne und in der Champagne, Stellungskämpfe in den Argonnen, Abwehrschlacht und Stellungskämpfe bei Zloczow, Durchbruchsschlacht in Ostgalizien, Stellungskämpfe am Sereth (Tarnopol), Schlacht bei Riga, Stellungskämpfe nördlich der Düna, Stellungskämpfe bei Reims, während dieser Zeit (28. November 1917) zum Oberleutnant befördert, Große Schlacht in Frankreich (Durchbruchsschlacht bei St. Quentin/La Fére, Kämpfe beim Übergang über die Somme und den Eroizat-Kanal, Verfolgungskämpfe bis Montdidier/Noyon), Kämpfe an der Avre und bei Montdidier, Schlacht bei Soissons und Reims (Erstürmung der Höhen des Themin des Dames, Verfolgungskämpfe zwischen Dise und Aisne und über die Vesle bis zur Marne. Vom 18. Juni bis 6. Juli 1918 war Hans (XLIII.) Klaus unter Belassung in seiner Stellung als Persönlicher Adjudant des Prinzen Eitel-Friedrich von Preußen während der Ruhe-, das heißt Ausbildungszeit, stellvertretender Regimentsadjudant des 1. Garde-Regiments zu Fuß.

--------------------------------------------------------------------------------

Anmerkung:

zu dieser Zeit hatte der Armee-Intendant Heinrich Stolte den Befehl dem Adjutanten des Prinzen Eitel-Friedrich wichtige Depeschen zu überbringen und auch neue Depeschen weiterzuleiten. Es wurden auch Gespräche mit dem Adjutant Hans Klaus von Werder über Materialbeschaffung für die umliegenden Einheiten besprochen. Hier haben wir wieder die 3. Zusammenkunft der Familien Stolte und von Werder gefunden. Auch hier konnte niemand ahnen, dass die jeweiligen späteren Kinder einmal heiraten werden. (Siehe auch Gen. 23 Heinrich Stolte) ---------------------------------------------------------------------------------

Dann wieder beim Prinzen Stellungskämpfe zwischen Aisne und Marne, Angriffsschlacht an der Marne und in der Champagne, Abwehrschlacht zwischen Marne und Vesle, Abwehrschlacht zwischen Dise und Aisne, Kämpfe vor der Siegfriedfront, Stellungskämpfe in den Argonnen, Abwehrschlacht in der Champagne und an der Maas, Kämpfe vor der Hunding- und Brunhildfront. Darauf an der Aisne und Aire, Schlacht bei Vouziers. Dann war die deutsche Widerstandskraft gebrochen. Eine Welt von Feinden an der Front und die Zermürbung durch die eigenen Volksgenossen im Rücken hatten sie zertrümmert.

Am 22. Oktober 1918 verließen Seine Königliche Hoheit der Prinz Eitel-Friedrich in Begleitung seines persöhnlichen Adjutanten mit Urlaub die Division und begaben sich nach Potsdam. In hohem Maße tragisch, ja erschütternd, ist es, was Hans (XLIII.) Klaus in seinen Kriegserinnerungen über die nun folgenden Tage des Staatsumsturzes vom Hofe Ihrer Majestät der schon damals schwer herzleidenden Kaiserin berichtet. Nachstehend sei darüber auszugsweise mitgeteilt:

Um 11.15 nachts komme ich in meine Wohnung, wo mir gesagt wird, ich solle sofort zum Neuen Palais kommen, der Prinz und die Prinzessin seien schon da. Ich gehe hinaus und spreche um 1 Uhr den Prinzen an seinem Bett. Er sagt mir, er hätte telephonischen Auftrag von Seiner Majestät bekommen, den Befehl im Neuen Palais zu übernehmen und das Leben Ihrer Majestät zu sichern. Der Kaiser würde unter keinen Umständen abdanken; treue Truppen (2. Garde Infantrie-Division, Jäger-Division und die Armee Mackensen) wären unterwegs.

Ich schlafe in den Kommuns 2.

9. November

Um 10 Uhr gehe ich zum Prinzen und bespreche mit ihm die Lage. Er will den Befehl über die Wachkompanie und über die Stabswache dem Major übergeben, der nach seinen Angaben handeln soll. Dann schickt mich der Prinz zum Bahnhofe Wildpark, um dort Erkundigungen einzuziehen, ob die Strecke von Beelitz nach Wildpark zerstört ist. Anschließend fahre ich mit dem Auto zur Kommandantur, um dort über eine Sperrung der Havelbrücken und eine Bereitstellung von Artellerie für das Neue Palais zu verhandeln.

In der Kommandantur begegnen meine Fragen einer merkwürdigen Aufnahme. Ich sehe, dass diese Behörde zu jedem Nachgeben bereit und gewillt ist, den voraussichtlich erscheinenden Soldatenrat anzuerkennen. Der Kommandant sagt mir dann noch: ,Sie werden wohl das alles dem Prinzen erzählen.' Als ich dies als wahrscheinlich bejahe, schlägt er vor, ich solle den Prinzen bitten, herzukommen, um sich über die Lage zu orientieren. Ich fahre hinaus und sage dem Prinzen meine Ansicht. Er verneint ein Hereinfahren und befiehlt, ich solle den Kommandanten herholen. Dieser hat dann dem Prinzen seine Ansicht dahin auseinandergesetzt, dass er sich dem Soldatenrat unter der Bedingung unterwerfen würde, dass das Leben Ihrer Majestät gesichert wäre.

10.November

Der Prinz hat herübergeschickt, ich solle zu ihm kommen. Er bittet mich, zur Villa Ingenheim zu gehen und mich dort umzusehen. In der Villa ist alles in Ordnung. Um 12 Uhr wird der Schutz der Villa von einer Wache des Soldatenrats übernommen.

Im Neuen Palais ist innerhalb der Stabswache gestern ein Soldatenrat gegründet worden, der beschlossen hat, bis heute Mittag den Schutz des Neuen Palais zu übernehmen. Die Leute erklärten aber auch sofort, auf Eindringlinge nicht mehr schießen zu wollen. Am Abend verließen sogar Innenposten ihre Plätze. Im Übrigen hielt der Potsdamer Soldatenrat entgegen dem Berliner auf strengste Ordnung.

Abends gibt der Prinz mir den Befehl, morgen nach Berlin zum Kriegsminister Scheüch zu fahren, um über einige Fragen Rücksprache zu nehmen.

Als die Kaiserin mich heute in Zivil sah, sagte sie: ,Nun, wie traurig in Zivil.' Ich entgegnete, es sei besser, man ziehe Zivil freiwillig an, als wenn man die Uniform zwangsweise ablegen müsse. Da sagte sie: ,Ja, das habe ich Fritz auch schon gesagt.' Die Prinzen tragen seit heute morgen Hofjagduniform.

11. November

Um 9 Uhr fahre ich vom Bahnhofe Wildpark nach Berlin. Das Straßenbild ist regelmäßig. Auf dem Palasthotel weht die rote Fahne. Ich gehe zum Kriegsminesterium und finde dort nach langen Suchen einen Kanzleidiener. der mich beim Adjutanten von Ezzelenz Scheüch anmeldet. Nach kurzem Warten werde ich zum Kriegsminister hineingelassen. Scheüch kenne ich von den Argonnen her, wo er neben uns die 33. Division führte. Er ist in Zivil, sieht bleich und abgemagert aus. Ich bitte ihn im Auftrage des Prinzen um Aufklärung der Lage. Er setzt mir den Kampf zwischen der Regierung und der Spartakusgruppe auseinander. Er erblickt in der Einigung der Sozialdemokraten mit den Unabhängigen eine Festigung der Lage. Ebert und Güdekum haben es als Anstandspflicht erklärt, das Neue Palais und das Leben Ihrer Majestät zu schützen. Der Abgeordnete Molkenbur wird für kurze Zeit vorgelassen. Mit ihm bespricht Scheüch den Schutz des Neuen Palais. Molkenbur will versuchen, in der Sitzung des Großen Berliner Soldatenrats, die um 12 Uhr im Reichstage stattfindet, die Sache zu besprechen.

Über die Abdankung erfahre ich noch, dass der Kaiser gewillt war, mit den Truppen in Spa den Vormarsch Richtung Heimat anzutreten. Als aber der Putsch geglückt war und die Soldatenräte von Köln und Aachen zum Großen Hauptquartier unterwegs waren, hat Hindenburg dem Kaiser geraten nach Holland zu gehen. Das Wolffsche Telegraphen-Büro ist in der Hand der Spartakusgruppe. Es setzt natürlich die wahnsinnigsten Nachrichten in die Zeitungen.